本日は夜、「対話型鑑賞法(ビジュアル・シンキング・ストラテジーズ)」というものを体験しに行ってきました。

講師はTAKTの代表で、共創アーティスト・ディレクターとして活躍されている村井拓人さん。(社会保険労務士という一面も持ってらっしゃる多才な方です!!)

対話型鑑賞法とは?

美術作品の作者や技法などの美術的な知識なしに、作品を見て感じたことや想像したことをもとにグループで話しながら、その対話を通して鑑賞を行うというものです。

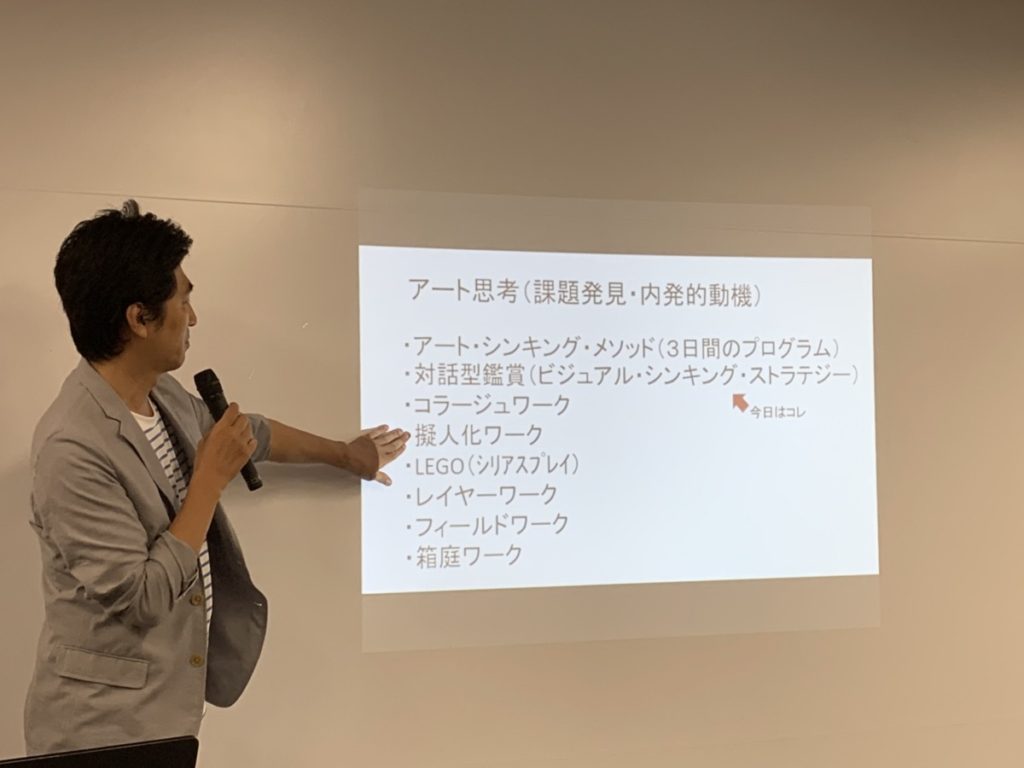

前半はセミナー形式で「アート思考」について学び、

後半は実際に「対話型鑑賞法」のワークを2つ行いました。

アート思考の定義や立ち位置を理解

セミナーでは下記のような様々な切り口から、アート思考とはどのようなものなのか、どう活かしていけばいいのかについてお話されてました。

- VUCA(ブーカ)の時代に求められていること

- 海外のビジネスエリートがMFA(美術学修士)を取得している理由

- アンリ・ルソーのエピソード

- アート思考とデザイン思考とシステム思考の比較

- クエン酸回路をアナロジーとしてエネルギーの循環を図式化したKrebs Cycle of Creativity(KCC)

- 使用価値と交換価値について

- Moon shotについて

などなど、、。

個人的にはその中でも、

- アート思考とデザイン思考とシステム思考の比較

- クエン酸回路をアナロジーとしてエネルギーの循環を図式化したKrebs Cycle of Creativity(KCC)

について分かりやすく説明いただけたのがよかったです。

私は自分のオリジナルの思考のトレーニングを開発中で、そのトレーニングでは思考するのに必要な力が12個あると伝えているのですが、

今日のセミナーで12個を綺麗に分類することができました(ここの分類が、今まで少し複雑でごちゃっとしてたのです)。

今後はこの概念を使ってもっとわかりやすく説明ができそうです。

対話型鑑賞法のワーク

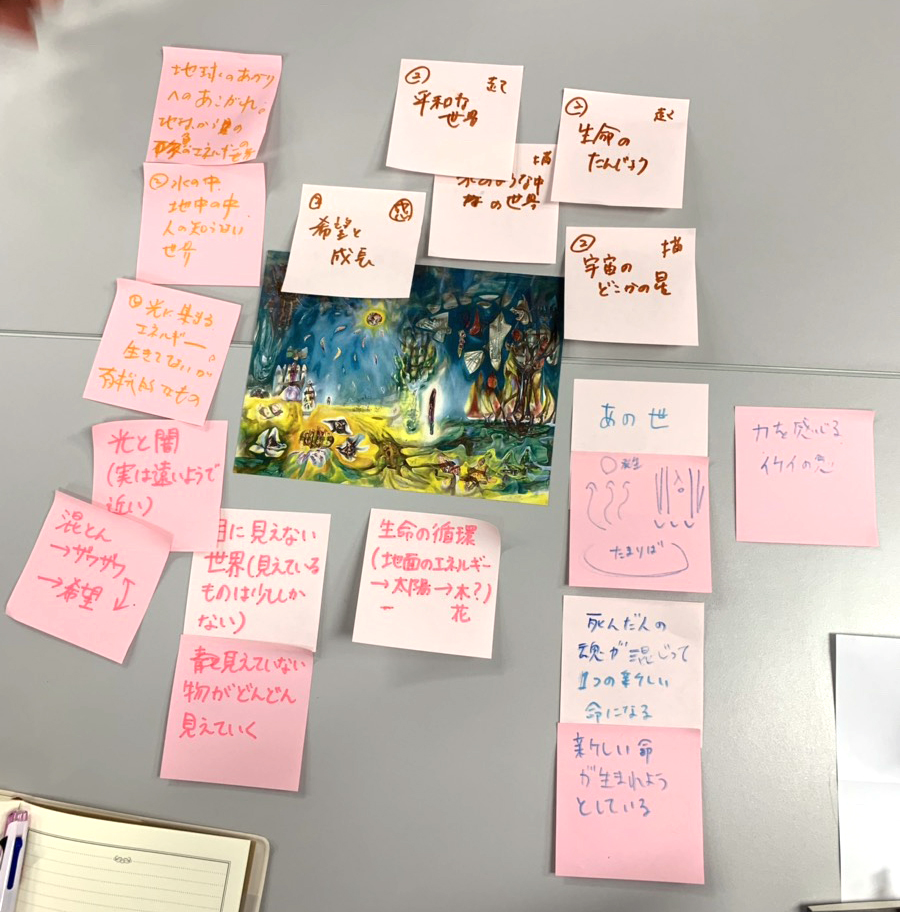

そして後半のワーク。

いやあ、めっちゃ面白かった。。^^

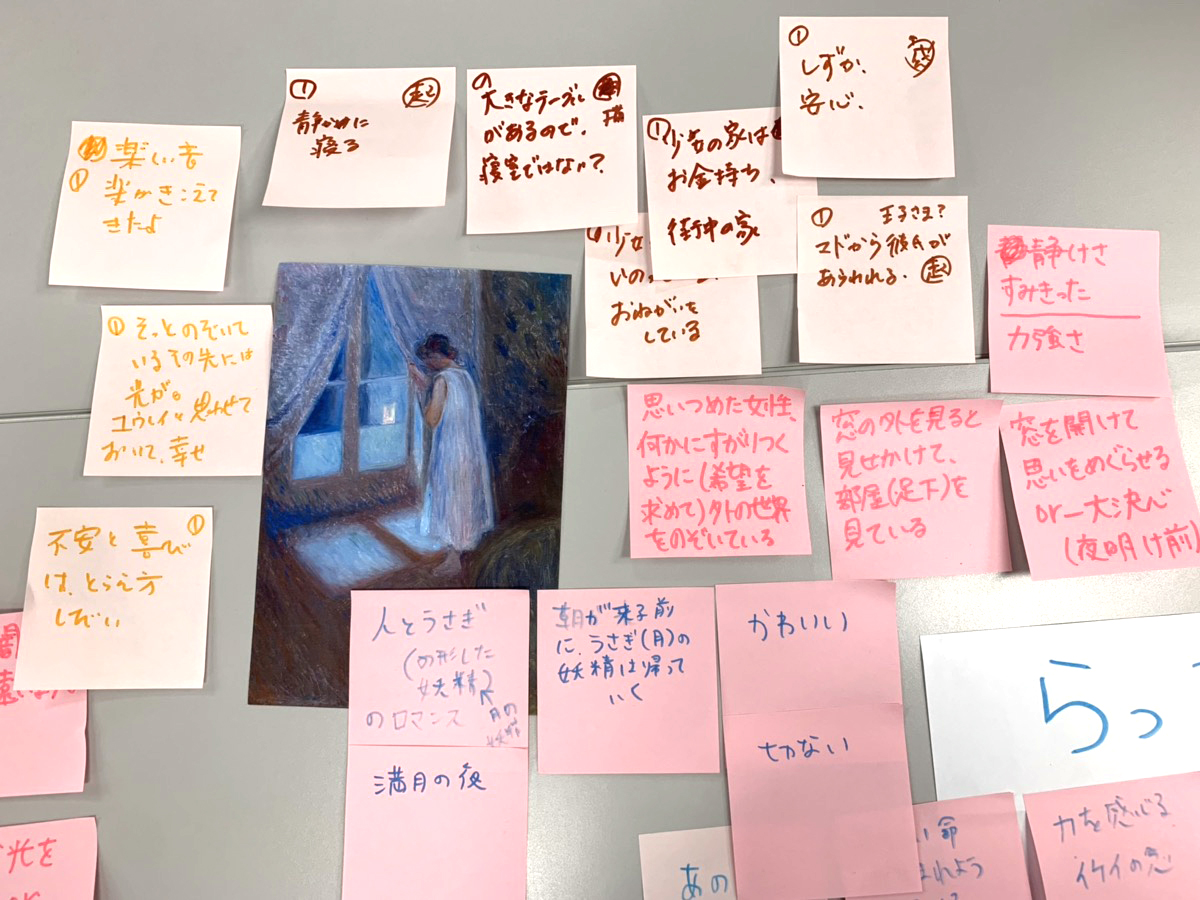

1つ目は、絵について

- 何が描かれているか?

- 何が起ころうとしているか?

- どんな感想を持ったか?

をグループでシェアし合うワーク。

2つ目は、

この1週間を振り返ってそれをイメージして絵を選び、

次の1週間をどう過ごしたいか考える

というワークだったのですが、

みんなそれぞれ色んな感じ方があり、

「こんなに人によって違うのか!!」というのを体験できてとてもよかったです。

- 「正解のない」問いについて主体的取り組み自分なりに解を導き出す力が養われる

- 自分の内面を絵というものをワンクッション置いて内省することができる

というのが、この対話型鑑賞法を行うことで得られる効果らしいのですが、

今日の1時間ほどのワークだけでもそれを十分に感じられました。

これから、ぜひ色んな人とやってみたいです^^

次回は9月に「擬人化ワーク」を行うセミナーがあるそうなので、そちらにも行って見たいと思います。